甘肃快三一定牛和值走势图 > 新闻动态 >

-

“一半初中生上不了高中! ”人民日报给出回应, 原来一切早有迹象

编辑|花花

俗话说“考考考,老师的法宝,分分分,学生的命根”,成绩对学生而言,似乎格外重要。

虽说“三百六十行,行行出状元”,成绩不代表一切,但普职分流政策下,家长们却还是把孩子的成绩看得很重。

毕竟如今近半数初中生难进高中,没好成绩就可能错失高考机会。

当下社会处处看学历,就连进厂打工都是大专以上学历优先。

可政策注定有一半学生无缘高中,那么这些孩子又该怎么办呢?

但没想到,人民日报早就已经给出回应,原来一切早有迹象!

本文信源来自权威报道【中国教育新闻网、中华网新闻、上观新闻、百度百科等】(详细信源附在文章末尾),为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

一、中考现状

两三天的考试,就能悄然改写一个孩子的人生轨迹。

你或许以为这说的是千军万马过独木桥的高考,实则不然,如今这场命运博弈的起点,早已前移到了中考。

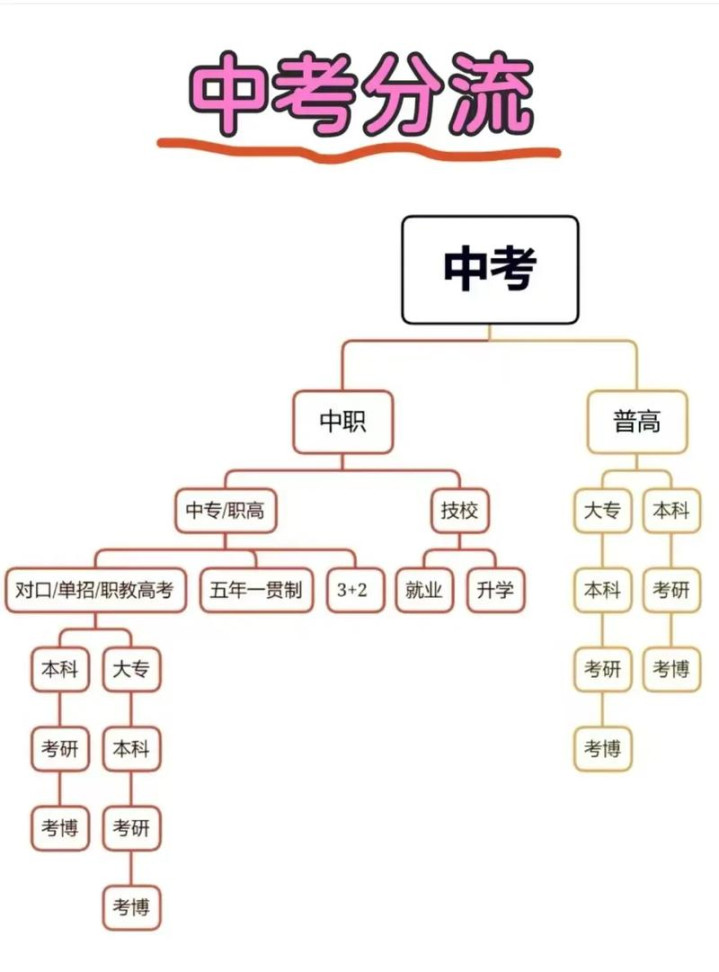

在普职分流的政策背景下,若孩子没能顺利踏入普通高中的校门,就意味着提前与高考这场人生大考失之交臂,青春的赛道从这一刻起便转向了截然不同的方向。

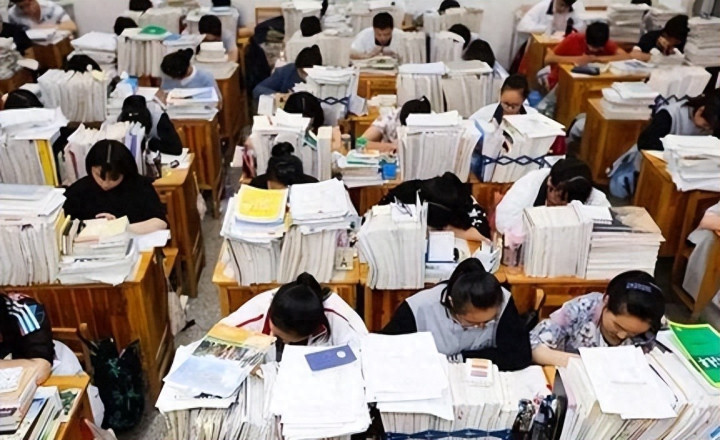

而为了让孩子争取到高中入场券,家长们可谓绞尽脑汁。

文化课补习排满周末时光,成绩单上的每一分都牵动着全家神经;成绩稍有逊色的孩子,家长便四处寻访特长培训,试图通过艺术、体育等特长通道为孩子另辟蹊径。

即便如此,政策红线始终高悬,总有近半数初中生要告别普通高中的课堂,转身走向职业学校的校园。

鲜为人知的是,这样的分流比例已悄然维持了十年之久。

回溯到 2014年,当年普通高中的升学率为56%,39%的初中毕业生进入职业学校,仅有5%选择了辍学务工、出国留学等其他路径。

自那以后,每年高中升学率始终稳定在 57%左右,职业学校的入学比例则长期保持在37%以上,其余少数人仍选择了非主流发展道路。

既然升学比例已经10年未曾改变,为何现在会引起家长的焦虑呢?

在这组十年未变的数据背后,是家长群体教育观念的深刻转变。

这种转变的根源,藏在就业市场日渐抬高的学历门槛里。

曾经“初中毕业就能进厂打工”的时代早已远去,如今的父母们普遍希望孩子能在校园里多学几年,哪怕进入职业学校也要掌握一技之长。

十年前,职校毕业生凭借过硬技术就能成为工厂的技术骨干;而现在,就连快递站招工都开始要求大专以上文凭,学历如同无形的门槛,将低学历者挡在许多职业门外。

家长们抗拒的,从来不是合理的教育分流,而是“分流即分层”的残酷现实。

当职业教育与普通教育的发展资源仍存在差距,当社会对技能人才的认同尚未完全建立,一次中考的分流就可能被贴上“优劣之分”的标签。

这种对未来的不确定性,让每一位家长在孩子中考前都如履薄冰,也让这场持续三天的考试,承载了远超考试本身的重量与期待。

所以不少人都希望能取消中考分流,最起码也要把五五分流的比例改变一下,给孩子们的未来多一些可能性。

二、普职融合的提出

面对中考分流带来的普遍焦虑,教育界和政策制定者也早就开始想办法解决了。

2022年,北大的朱永新教授在接受采访时就说到了关键问题:要缓解中考分流带来的矛盾,最重要的是改变大家对职业高中的固有看法,还得对普通高中和职业学校进行深层次的制度改革。

这话说到了点子上,大家焦虑的不是分流这件事本身,而是因为教育资源分配不均、社会看法有偏差,才让不同学校成了“高低之分”的象征。

2023年,官方也不断释放好消息。

2月的时候,人民日报发文说要减轻普职分流带来的教育焦虑,让学生能享受学习的快乐,“双减”政策的实施就是为了这个目的。

但实际情况没那么快改变,中国教育“内卷”的习惯不是一下子就能改掉的。

只要升学的压力还在,学生一想到学习,最先冒出来的还是“分数最重要”。

同年 8月30日,教育部的新闻发布会上,田祖荫司长强调要慢慢扩大普通高中的招生名额,从实际行动上回应家长们对升学的焦虑。

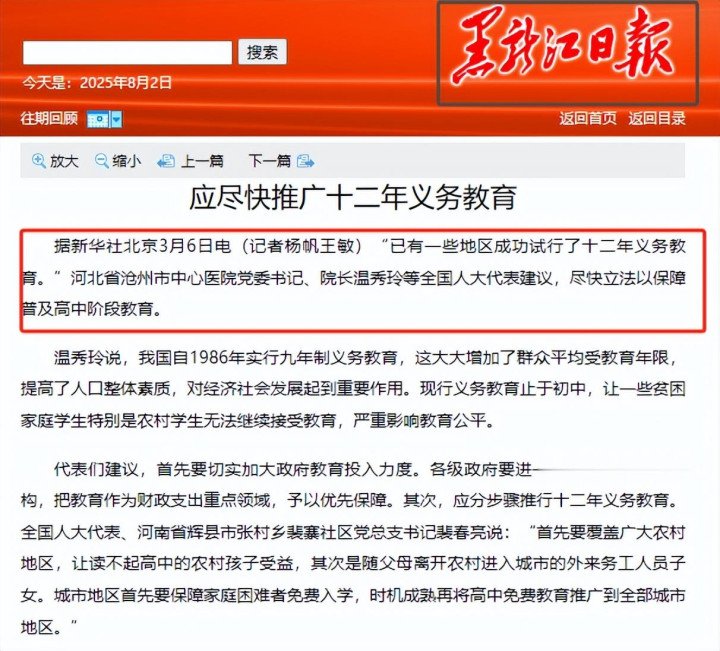

除此之外,还有些想法更直接的专家建议:干脆取消中考分流,实行十二年义务教育,等学生更成熟之后,再根据他们的情况进行分流。

在各种想法的热烈讨论中,今年新发布的《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》给出了明确方向 —— “普职通融”的理念。

这说明,传统的中考分流模式要变了。

这份重要文件虽然涉及很多教育改革内容,但“普职通融”这四个字一下子就吸引了大家的注意,它意味着普通高中和职业高中非此即彼的竞争关系要成为过去了。

以后这两类学校的课程可以互相打通,普高的学生能系统地学些职业技能,职高的学生也能接触更多学术课程。

这种融合打破了教育路径的单一性,不会再早早给学生贴上“学理论还是学技能”的标签。

教育目标也从只培养能就业的人才,变成培养全面发展的多样人才,职业教育的定位也从 “只看重就业”变成“看重人的发展”,真正关心每个学生的成长需求和未来可能。

从专家出主意到政策落地,这些探索也正在改变教育的样子。

当普职教育从界限分明变得融合互通,当社会不再用“好坏”来评判不同的教育路径,中考就不再是决定命运的 “独木桥”,而会成为通向多种未来的“立交桥”,让每个孩子都能在适合自己的道路上发光发热。

为什么现在大众这么反对普职分流?对普职融合的期盼会这么高呢?

三、为何反对普职分流?

说实话,普职分流这项政策的初衷其实没毛病。

它原本是想让那些对职业技术有热爱、有天分的孩子,能在合适的阶段进入职高专门学习,不用在不擅长的学术赛道上浪费时间,早点找到适合自己的发展方向。

可随着时代变化和执行中出现的问题,这项政策确实到了该调整的时候。

在如今这个“内卷”的时代,教育焦虑早已从中学蔓延到幼儿园。

有些父母从孩子刚上幼儿园就开始 “鸡娃”,报各种兴趣班、补习班,生怕孩子输在起跑线上。

这种全民焦虑的氛围,让普职分流的初衷渐渐变了味。

政策本来想实现的是“人尽其才”,让每个孩子都能在适合自己的赛道上发展,可现实中却慢慢演变成了一场残酷的筛选。

中国学生数量庞大,一个个去发掘每个孩子的潜力显然不现实。

于是用中考成绩来分流的办法就应运而生,但这种“唯分数论”的筛选方式肯定会出问题。

而且中考分流的时间对很多孩子来说确实太早了,不少初中生还没“开窍”,对自己的兴趣爱好、未来方向一片迷茫,根本不知道自己适合学什么。

还有些孩子因为考试发挥失常,就错失了进入普高的机会,这对他们来说简直像被判了 “教育死刑”。

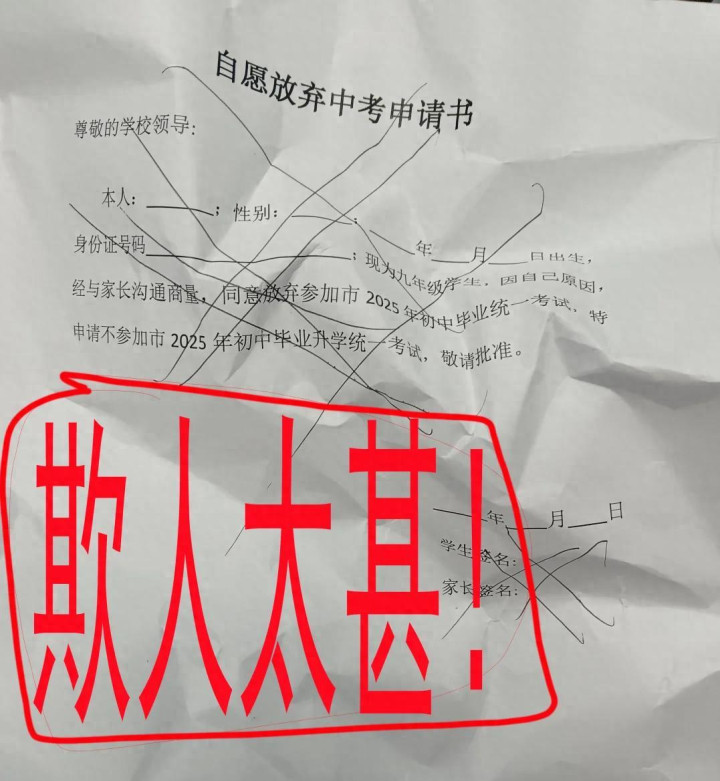

更让人无奈的是,有些学校为了让中考数据好看、吸引更多优质生源,会让那些本身成绩不佳的学生主动放弃中考,直接掐断了这些孩子最后的机会。

这种“一刀切”的操作,让普职分流彻底偏离了本来的意义,反对的声音自然越来越多。

在普职分流的政策下,近半数初中生要进入职高学习,这让很多家长难以接受。

毕竟在不少人心里,职高的形象一直不太好。

社会上对职高的刻板印象根深蒂固:觉得主动去职高的都是不爱学习的孩子,校园里可能有抽烟、打架的现象,甚至有些学生早早谈恋爱、混社会。

有网友调侃说“在职高里就可以直接解决自己的人生大事,然后一家子生病都要挂儿科”,虽然说得夸张,却反映了大家对职高环境的担忧。

家长们一想到自己的孩子可能因为一次考试失误,就要进入这样传说中的 “魔窟”,心里自然一百个不愿意。

职业教育本身并没有问题,问题出在资源分配不均和社会认知偏差上。

当职高的教学质量、师资力量、校园环境都不如普高,当社会把“职高生”等同于“差生”,家长的焦虑和抗拒也就不难理解了。

普职分流需要改变的不是分流本身,而是这种不公平的教育环境和固化的社会偏见。

结尾

大家是如何看待普职分流以及普职融合的呢?

更认可哪种方式?或者有什么其他见解吗?